4月27日,在上海新國際博覽中心舉行的2025中國制冷展現場,美的召開了以“AI智啟建筑新生”為主題的發布會,在會上美的重磅分享展示了磁懸浮家族全棧陣列及相關行業應用。磁懸浮技術利用磁場力實現物體的無接觸懸浮和驅動,具有高速、低摩擦、低噪音、低維護等優勢,可廣泛應用于多個產業領域。美的耗時多年自主研發的全棧式磁懸浮家族,成熟地將此技術應用于暖通產業,對于全領域來說都是一個里程碑般的標志。

政策東風與前瞻性戰略部署

“雙碳”戰略是推動綠色低碳轉型、應對氣候變化的關鍵舉措,進行綠色低碳轉型是我國各產業發展的必然方向,作為暖通產業的代表企業之一,美的在2011年就展開了對磁懸浮這一高效技術的研究。磁懸浮離心機其實并不是近年新研發的產品,早在上世紀90年代,就已經有歐美企業將它應用于暖通產業,但由于生產成本高昂、生產技術不成熟等原因,一直未能打開廣泛的市場。

為了做出真正全自研的磁懸浮機器,美的組建了超100多人的高學歷團隊(碩博占比超70%)攻堅磁懸浮技術。該技術涉及多學科耦合,團隊耗時數年搭建仿真平臺,才實現正向設計。初期硬件突破后,控制系統成為難點——轉子靜態懸浮易實現,但抗干擾能力差。團隊反復調試1年才解決穩定性問題,后又攻克了動態控制難題。

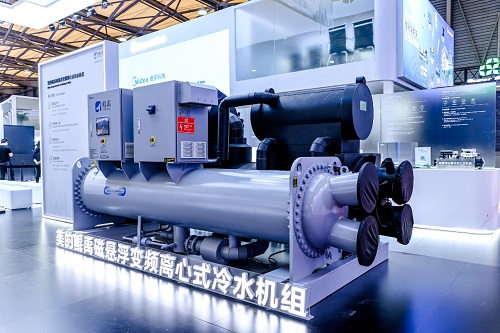

2019年,美的成功自主研發出國產磁懸浮變頻離心機組,打破外資壟斷,產品能效超國標一級且成本優勢顯著。

優秀的產品一經投入市場,便取得了越來越多的歡迎。2021年美的離心機銷量首次突破1000臺,打破美系品牌壟斷格局;2022年銷量1600臺,市占率超過10%,同年美的發布了鯤禹水機新品牌;2023年離心機年產銷量突破2200臺。經過10余年沉淀,美的樓宇科技磁懸浮離心機專利127項,三方及特性認證33項,磁懸浮離心機科技鑒定22項。美的磁懸浮離心機產品近三年銷售復合增長率30%,2024年磁懸浮離心機同比增長66%,2025年第一季度接單同比增長超70%。

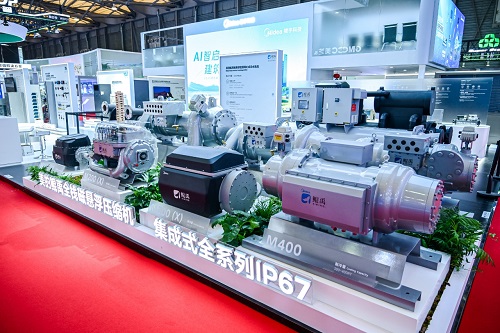

美的在磁懸浮離心式冷水機組研發領域已經取得了多個行業第一:冷量80-3200RT、集成式單機頭最大300RT,防護等級IP67遠超業內其他產品。

在展會上,美的展示出了全棧式磁懸浮家族。從低溫制冷機組到中高溫熱泵,從第一代大冷量磁懸浮離心機到鯤禹新一代磁懸浮離心機,美的在應用場景拓展上,將產品廣泛服務于商業綜合體、工業生產、數據中心等各個領域,將高效做到極致的同時,還能夠提供定制化解決方案,通過節能、提效的方式進一步助力行業綠色低碳轉型。

AI仿真平臺顛覆傳統研發模式

隨著訂單量直線上升,為了在保證質量的情況下提高效率,美的還構建了水機相關的軟件平臺。作為獲選全球首座全流程AI賦能水機燈塔工廠的美的樓宇科技而言,如何實現硬件設備和軟件智能化的有機融合具有絕對的發言權。面對市場需求爆發式增長與訂單定制化趨勢加劇的雙重挑戰下。美的通過構建“最優選型-智能設計-敏捷制造-自適應質檢”的全鏈路定制化體系,創新打造單臺訂單專屬交付模式。美的樓宇科技水機產品銷售總監秦艷平特別說明:“美的水機工廠在定制化訂單量激增180%的嚴峻考驗下,工廠基于AI數智技術賦能,全鏈路效率都有極大提升。其中,水機選型周期壓縮81%,產品設計周期縮短45%,市場維修率顯著降低31%”。

美的已有相關實際落地應用的案例。坐落于上海花旗集團大廈,是上海重要的金融地標、商業地標,傳媒地標,也是中國第一幢由外資金融集團參與設計建造的國際化金融大廈。建筑高度180米,共42層建筑總面積12萬平米,于2005年竣工,投入運營已有18年之久,其冷熱源機房面臨設備老化、能耗巨大的問題,急需改造升級。

美的在具體分析花旗集團大廈現狀后,通過仿真模擬,測算出建筑全年冷負荷分布,全年冷負荷低于600RT的時間占比15%,全年冷負荷在600-3300RT的時間占比為80%,綜合上海本地氣候及仿真模擬實際運營狀況,通過仿真模擬建筑全年8760小時冷負荷分布,最終取機房總制冷量為14771KW(4200RT),相比原機房降低400RT。最終成功讓花旗集團大廈的制冷系統能效從改造前的1.0W/W左右提升到5.5W/W以上的水平,系統運行費用降低了40%以上,每年節省能源支出超300萬元,相當于每年降低碳排放超2600噸。

在我國推進綠色轉型和發展新質生產力的戰略背景下,中暖通產業升級的核心在于提升產品技術含量與能源效率。作為行業領軍企業,美的通過持續創新打造出具有市場競爭力的磁懸浮離心機組產品體系,其成功關鍵在于深度洞察市場需求、構建多場景應用能力和堅持技術引領。當前行業正處于"兩重""兩新"戰略機遇期,市場空間持續擴大但競爭格局加劇,企業必須強化核心技術研發投入、加速產品節能化改造、提升智能化服務水平并構建差異化競爭優勢。

未來,只有堅持創新驅動和深耕細分市場的企業,才能在綠色轉型浪潮中贏得持續發展優勢,這既是對企業綜合實力的考驗,更是推動行業高質量發展的必由之路。

網友評論

條評論

最新評論